闲读《寿阳家》杂志感怀

近期从寿阳老家回京后,一直捉摸着要尽快搞一次在京寿阳企业界同乡范围的研讨活动,忙完个人业务内的事后,这周终于可以筹划启动活动了,想做好活动,多翻阅与同乡相关的资料是少不了的事,正好在前几年同乡聚会的时候,有老一辈同乡给过一点寿阳相关的纸质资料,这些资料一直没敢丢,但也一直没有静下心来好好看,这周正好对这些资料提起了兴趣,坐在写字台前开始翻阅,而材料中就有两期《寿阳家》杂志,读完一期半后,对其中的内容颇为感怀,于是就想着写一写,既是周末的一份消遣,也是作为因杂志内容引发的感怀记录。

《寿阳家》这份杂志其实很多年就知道,在京的寿阳人精神领袖级前辈高苍松会长在各个寿阳人同乡微信群都有积极宣传,但作为和互联网时代同频的八零后一代,对纸质杂志一点都产生不了感觉,想了解家乡的事儿网上一搜就是,更及时,更高效,内容更丰富,想当然的对家乡这份杂志没怎么来电。然而,这周阅读了两期后,却有非常不一样的感触。首先,在目录页一侧为这份杂志劳心费力的名单中,从主编到各地站长,每一个姓名都看了一遍,虽然只知道三两位同乡名字,但就是从这份名单的三两个熟悉的名字中让我突然意识到,名单上的所有人现在可能绝大多数都已经是老年,是矜矜业业依然在奉献力量的老一辈。

与《寿阳家》主编田峻岭老师小叙

正好就在周四的时候,《寿阳家》杂志主编田峻岭老师在群里圈我加了我的微信,他说他已经80岁了,一份敬意从心底油然而生。

我问田峻岭老师《寿阳家》有没有一个自己的公众号或者网站,如果有的话,我来在“寿阳人”公众号和网站上做一个链接,方便更好的信息跳转直达,田老师半带自我调侃的回复我说:“没有,不会建,我们年龄大了,都是老顽固。等我整理整理资料,把一些内容以后常发给你。”在彼此的小叙中,田老师乐观温和的言辞一直感染着我,并让我再回老家的时候一起见面喝点儿小酒,虽然我们相差几十岁,但交流中没有一点儿代沟的感觉,最后,老家开始下雨,田老师要赶紧去院子里收被子才结束了交流。

一本杂志,一个时代

回到《寿阳家》杂志本身,里边收录了家乡最新的政策动态、家乡大事、人物专访、往事回顾、故人追忆、观点交流、历史经纬以及诗词书画等多方位、多角度的内容。里边有一些内容带有典型的年代感,字里行间中记录着一个年代的变迁和沉淀。

2015年第一期的22页有一段「“厨房革命”的赞美话」章节,里边有一个词“泥卜擦”,看到这个词着实让我反应了一会(其实直接说寿阳话还是能直接反应过来的,但用文字写出来可得慢慢绕一会弯弯),离开老家20多年,对家乡的一些极富地域特色的词儿接触的少了,跟随着文章内容开始回忆小时候的生活场景,突然想起来了“泥卜擦”这个走入历史的厨房老旧物件儿,这在过去家家户户都有的老物件可能90后就不一定见过了,00后估计就怕听都没听过,这个走入历史的词确实有对幼年的回味还又感觉有点儿有趣,亦或许是人到中年的缘故,开始有点儿念旧?说不来的感觉,但对《寿阳家》杂志有了一种和之前认识不一样的感觉。

在读到26页的时候,由李树荣老前辈写的「促使咸丰帝收回成命的究竟是不是祁寯藻?——关于《祁寯藻和曾国藩》一文的再商榷」一文,又勾起了我的兴趣,第一是作者本人前几年在一起吃饭交流过,一篇文章又让我想起了之前在一起聚会时候的场景和李树荣老前辈总乐呵呵和蔼可亲的样子;第二是从文章中被老一辈寿阳人求真务实、治学严谨、追本溯源、反复印证的精神所折服,在现在信息极度发达的年代,就连教材都能胡编乱造,连历史典故都能被一些所谓的文人歪解进行传播,我们《寿阳家》上的作者对历史事件和人物的解读却是小心求证、引经据典,在同乡之间通过一版一版的稿件来反复探讨,不得不说是一种高水平高层次的交流。除了佩服敬仰之外,更是一种感染和影响,透过文章能从老一辈身上学到一种精神和态度。

尾 记

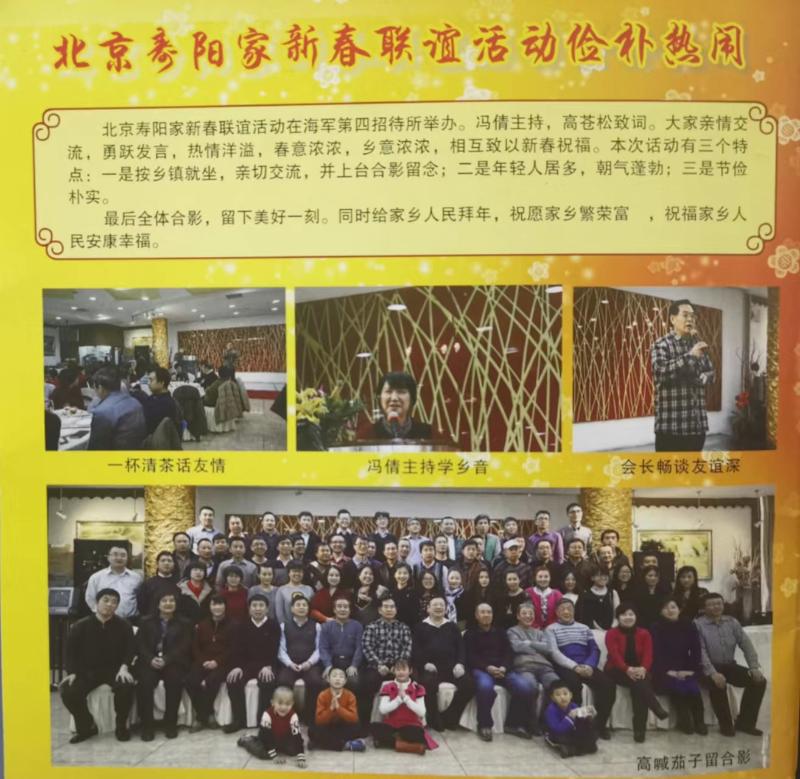

其它的文章其实也都有很多不一样的感触,比如在外同乡的创业故事、成功寿阳人的慈善事迹等等,对家乡的人和事从一个新的角度又有一个全新的认知,在2015年第一期的最后封面还有当年我们北京寿阳家新春联谊活动的全体合影照片,满满的回忆。

向《寿阳家》杂志的所有付出精力的老师致敬!!!创刊20余年,始终如一坚持出刊,非常难能可贵,用文字潜移默化的影响着每一个寿阳人,也许某一篇文章、某一个观点、某一条资讯就能激起涟漪,产生持续性的影响,也许影响一直发生但你们不一定都收到反馈。

最后,用《寿阳家》封面顶部的四句办刊宗旨结束此文,以供我慢慢继续体会和品味这份杂志的内涵和外延,祝好《寿阳家》!!!祝好家乡!!!

链接寿阳家乡亲友情的桥梁

弘扬寿阳家人文精神的园地

传承寿阳家悠久历史的平台

瞭望寿阳家当代社会的窗口